はじめに

「UIデザイン みんなで考え、カイゼンする」を読みました。

所感

どのようなUIがいいのかという理論的な説明はないです。1

チームでどのようにカイゼンしていけばいいのかという方法論を中心に扱われています。

全体的に紹介でとどまっているものが多いので、具体的にどうすればいいのかは別途調べる必要がありそうです。

なので、どういう方法があるのかという網羅的に知りたい場合は役立ちそうです。

以下は気になったところをまとめておきます。

デザインシステム

- デザインに関する基準や原則を明文化したもの

- 以下のもので構成される

- スタイルガイド

- コンポーネントライブラリ

- 会社・サービスのビジョン

- ブランドアセット

- チーム内のコミュニケーションの質、サービスやプロダクトそのもの質を向上させる

- 例: Awesome Design Systems: https://github.com/alexpate/awesome-design-systems

人間中心設計

- 国際規格で規定されている

ユーザビリティ

- 目的を達成できる使いやすさ

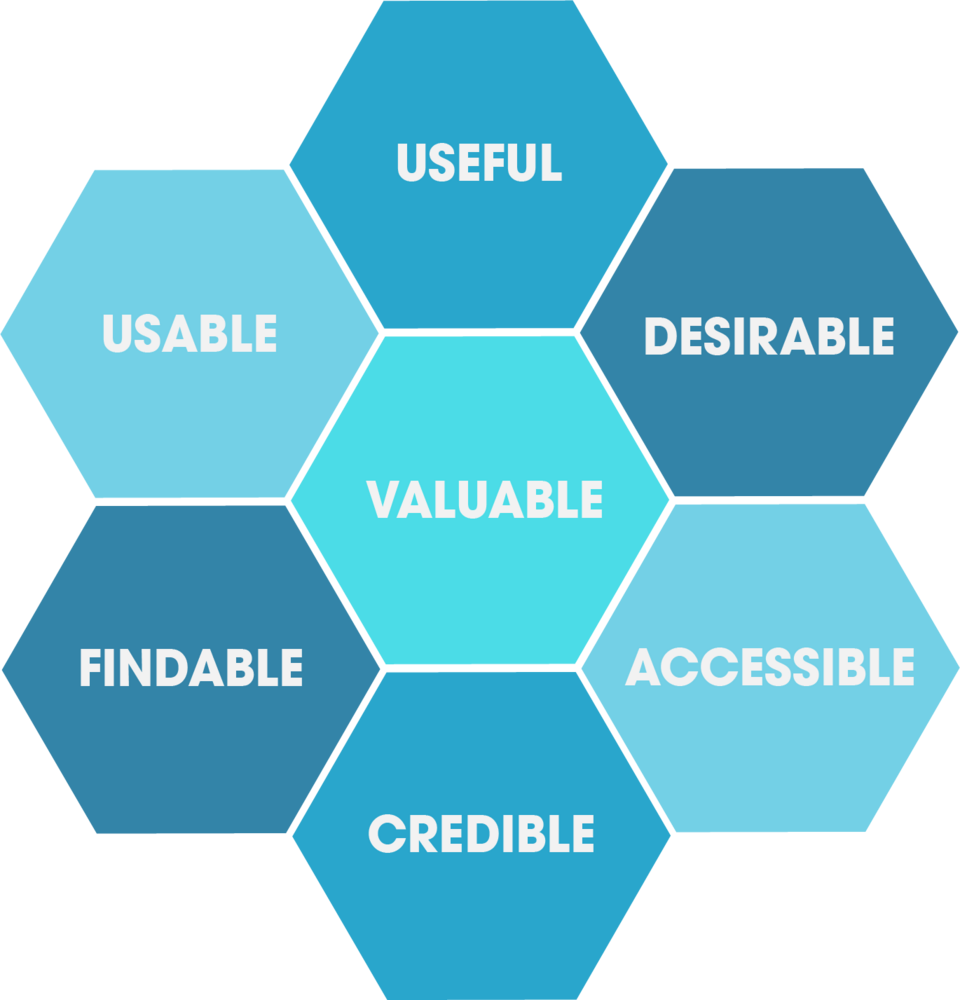

UXハニカム

- 価値がある体験を6つの評価軸で分類したもの

- 役に立つ

- 使いやすい

- 好ましい

- 見つけやすい

- 信頼できる

- アクセスしやすい

- この評価軸で評価していくとどこが弱点なのかわかるのかなとも思いました。

- 価値がある体験を6つの評価軸で分類したもの

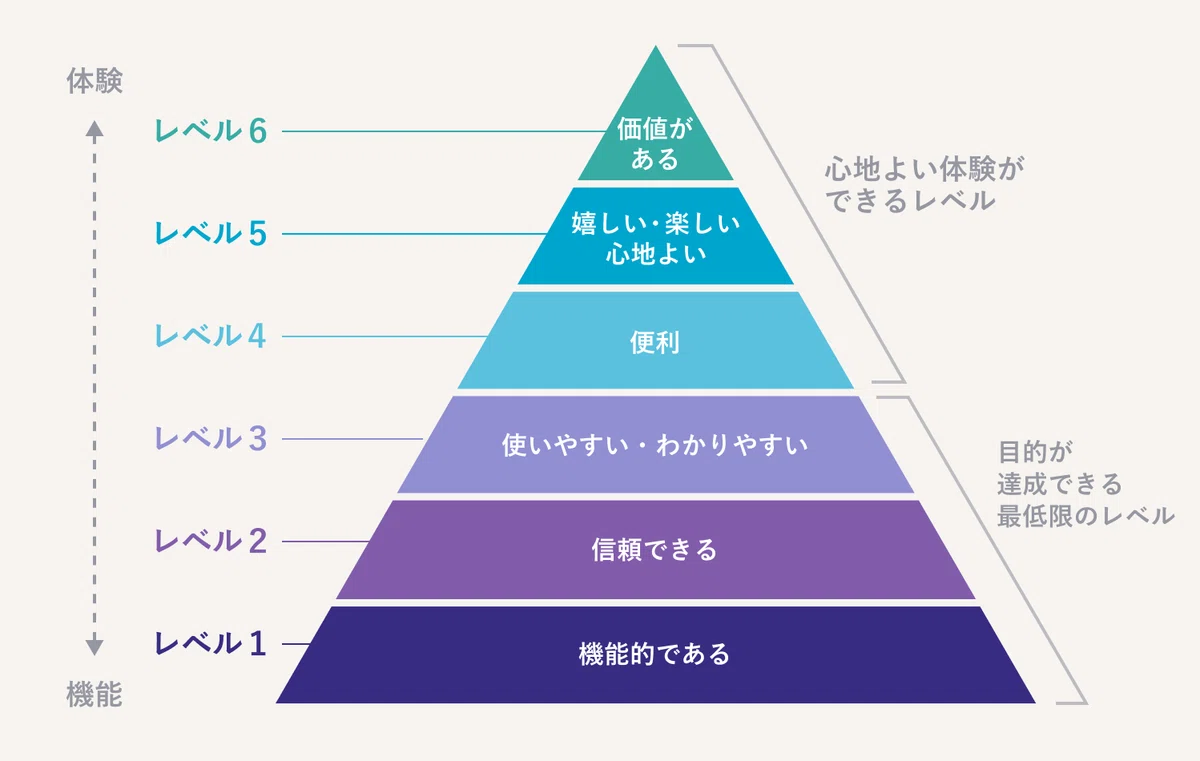

- UXピラミッド

- UXハニカムを3つのレベルに分類したもの。

- 2種類のプロトタイピング

- 戦術的プロトタイピング

- ストーリー視点のプロトタイピングを行う

- 実際のプロダクトの部分的な操作ではなく、どういう時にどんな人がどのように使うかの一連のプロセスをプロトタイプする

- 例

- 6upスケッチング

- ペルソナ

- カスタマージャーニー

- 体験的プロトタイピング

- プロダクト視点のプロトタイピングを行う

- 具体的なイメージを起こしたり、実際に触れたりすることで制作されていく

- 例

- ペーパープロトタイピング

- ワイヤーフレームを使ったプロトタイピング

- 注意

- デモではものが出来上がっているように見せない

- 完成度の高いプロトタイプは想定している以上に多くの情報を含むため、本来得たいフィードバックを得られない可能性があるため。

- プロトタイピングは検証手段であって最終成果物でない

- 体験的プロトタイピングにばかり頼りすぎると「戦術的な欠陥」を見落としたり、あらゆるテストが後回しになったりする

- 体験的プロトタイピングは具体性があるので、承認を得やすいというメリットがある

- 一方で無用な部分に目が行ってしまい、凝りすぎた仕様になる可能性がある。

- 体験的プロトタイピングと戦術的プロトタイピングの両方を使いながらプロトタイピングしていくべきである。

- 戦術的プロトタイピング

終わりに

サクサク読むことができました。ISOにこんな規格があるかとか思いながら読みました。

私はここを勘違いしていました。。。 ↩︎